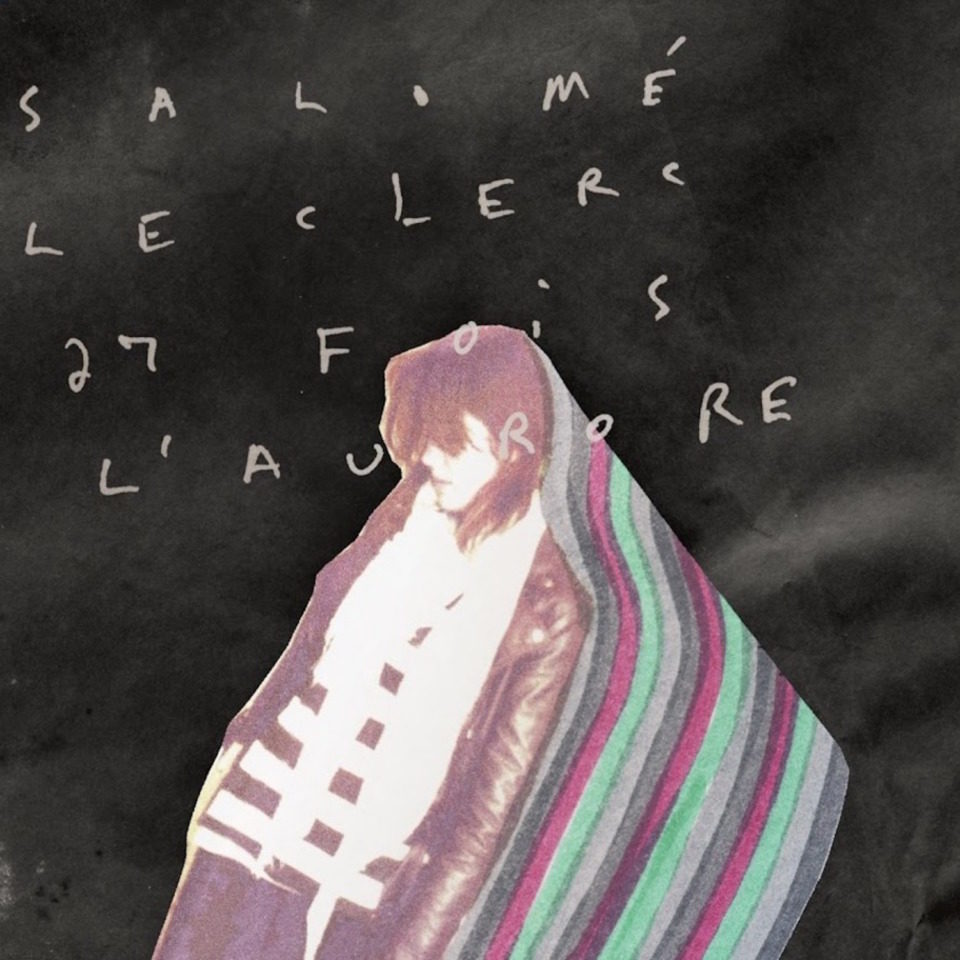

27 fois l’aurore (Audiogram)

Oh, que je l’attendais, celui-là. Je l’attendais à peu près autant que j’attendais le dernier St. Vincent ce printemps, ou Metals, de Feist, il y a quelques années. Salomé Leclerc m’avait lentement séduit avec Sous les arbres, un album qui ne m’avait pas particulièrement impressionné à la première écoute, mais qui est devenu un de mes albums préférés de 2011. Salomé avait déjà réussi, en un album tout en douceur, à laisser sa marque en se bâtissant un son bien à elle, un univers qu’on reconnaîtrait dès les premières notes de ses chansons. On sentait déjà le besoin d’expérimenter, de promener ce son dans d’autres univers que le folk, qu’elle maîtrisait déjà fort bien.

Ça tombe bien, 27 fois l’aurore, qui paraît mardi prochain (le 23 septembre), nous promène dans ces autres grands espaces tout en demeurant fidèle à cette sonorité si distinctive, qui nous permet de retrouver sans difficulté Salomé, qu’elle soit seule derrière sa guitare (et la batterie) ou entourée de boucles et de batteries électroniques, gracieuseté du coréalisateur Philippe Brault.

En ouverture, Arlon permet cette transition en douceur, car la guitare lourde et la voix rauque de la jeune auteure-compositrice-interprète dominent. Comme toujours, Leclerc propose des textes soignés. Cependant, on remarque la présence de synthétiseurs, qui ajoutent des couleurs à une palette déjà riche.

En dedans est un peu plus enjouée musicalement, les guitares se mélangent parfaitement aux choeurs et au rythme particulier de la batterie. Puis, au milieu de la chanson, les fioritures électro viennent se joindre à la fête, et elles sont bientôt rejointes par des cuivres (Benoit Rocheleau au trombone et au cornet). Tout s’assemble si parfaitement, si naturellement, après deux pièces, on nage déjà en plein bonheur.

On reconnaît déjà là le travail de pro de Philippe Brault (qui est résolument en FEU ces temps-ci), qui aura su aider la talentueuse artiste dans ses expérimentations. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : Leclerc aurait pu se contenter de présenter ses chansons comme elle l’avait fait sur Sous les arbres, et ça aurait probablement donné d’excellents résultats. Mais avec Brault derrière les pitons, elle a pu choisir un enrobage complètement différent pour la magnifique L’icône du naufrage, où les guitares laissent la place aux synthés et aux ordinateurs, tout en restant parfaitement elle-même.

Sur Un bout de fil, malgré le bruit de plus en plus envahissant, l’auditeur reste accroché aux touches du piano et boit les paroles de Leclerc, qui semble toute nue derrière ce voile. Le coeur bat très fort après cette chanson toute en douceur, mais très, très intense sur le plan des émotions. Y’a beaucoup d’écoutes de James Blake derrière!

Le batteur José Major se joint à Leclerc et à Brault sur quelques chansons, dont l’entraînante Le bon moment, qui devrait plaire aux fans de la première heure qui auront peur de foncer tête baissée dans le reste du projet. Si j’avais à trouver une seule faiblesse à l’album, ce serait cette pièce, qui a un petit rythme à la Cochez oui, cochez non… pas qu’elle soit mauvaise, mais tout ce rythme entre deux superbes chansons très douces est étrange. Elle aurait peut-être été plus à sa place avec Arlon et En dedans.

Vers le sud est comme un rêve, un voyage dans un univers feutré, qui nous ramène là où nous étions sur Un bout de fil. Mélange parfait de guitare et de claviers.

Quant à Les chemins de l’ombre, éthérée elle aussi, un brin irréelle itou, ce mélange d’acoustique, d’électronique et de rythmique fonctionne parfaitement. L’esprit de James Blake se trouve encore bien ancré ici, mais cette fois-ci, il n’est pas seul. On sent quelques pincées de Thom Yorke çà et là dans la chanson.

Parlant de Thom Yorke, la ligne de basse, la batterie, la guitare et la quincaillerie d’Attendre la fin font énormément penser à du Radiohead. Du BON Radiohead. Du NOUVEAU Radiohead. On s’imagine sans peine un Yorke dansant frénétiquement sur les parties rythmées de la chanson pour reprendre son souffle quelques instants avant de rentrer en transe. Le texte est d’une grande simplicité, mais ça ne l’empêche pas d’être d’une grande beauté. Vos oreilles auront un orgasme de quatre minutes.

Salomé Leclerc ne se gênera pas pour nous donner le motton une autre fois sur Et si cette fois était la bonne, où la voix de Leclerc est féérique comme dans un rêve, comme un espoir qui finit par se noyer dans les cuivres de Rocheleau, que j’ai trouvés d’une tristesse inouie. Non, cette fois n’est toujours pas la bonne, nous dit Salomé. Et ça fait mal. En silence. Autre moment parfait.

Sur Devant les canons, on appréciera cette phrase magnifique : « La poésie n’est pas dans la leçon / Mon assise, debout devant les canons ». Si les guitares de Leclerc, les cuivres de Rocheleau, la basse et les claviers de Brault et la batterie de Major ne vous ont pas encore donné la chair de poule, attendez que Salomé se mette au refrain. Magistral.

L’album se termine avec J’espère aussi que tu y seras, une autre chanson qui semble inspirée de James Blake. C’est encore sombre, mais elle permet de décanter après l’intensité des trois chansons qui ont précédé.

Salomé Leclerc aurait pu la jouer facile et éviter en deux pirouettes tous les pièges du deuxième album. Elle aurait pu nous offrir un autre Sous les arbres et nous l’aurions acclamée. Elle a plutôt choisi de foncer tête baissée dans un projet difficile, plein d’embûches, mais dans lequel elle n’avait pas de limites. Elle aurait pu se planter royalement. Au contraire, elle relève le défi avec brio et gagne son pari. Mon seul (tout petit) reproche, c’est le drôle de placement d’une des chansons, chose que je peux moi-même corriger avec une liste de lecture. Mais à mon avis, ça serait manquer de respect à cette oeuvre magnifique, tant sur le plan musical que textuel. Malgré son univers très sombre, très automnal, 27 fois l’aurore de Salomé Leclerc est à ce jour l’album le plus intéressant que j’ai écouté cette année.

Incontournable.

[vimeo http://vimeo.com/103143200]

[usr 9]

Pour les autres, qui avez assisté à l’évolution du groupe, vous savez que ce Singles, paru chez 4AD, marque un jalon important pour ce groupe qui semble vouloir sortir de l’anonymat sans nécessairement devenir célèbre. Les synthés sont mis au service de la mélodie (plutôt que l’inverse), le bassiste William Cashion fait sortir le Peter Hook en lui comme jamais auparavant et on a même fait appel à un vrai batteur!

Pour les autres, qui avez assisté à l’évolution du groupe, vous savez que ce Singles, paru chez 4AD, marque un jalon important pour ce groupe qui semble vouloir sortir de l’anonymat sans nécessairement devenir célèbre. Les synthés sont mis au service de la mélodie (plutôt que l’inverse), le bassiste William Cashion fait sortir le Peter Hook en lui comme jamais auparavant et on a même fait appel à un vrai batteur!

Eh ben, on peut dire que Granduciel en a fait du chemin en presque trois ans! Tout d’abord, même si Granduciel n’a pas touché à un poil de sa personnalité unique et de ces thèmes sombres qui lui sont chers, il réussit avec Lost in the Dream là où il avait échoué (à mon humble avis) avec Slave Ambient. Même s’il s’obstine à faire des chansons de sept ou huit minutes, ces huit minutes passent extrêmement vite. Le son vaguement eighties, mélange de Dire Straits, Springsteen et Dylan, est toujours là, mais au lieu d’être ennuyant, il est grandiose. Même le mur de guitares d’Under the Pressure, où il ne se passe pas grand chose pendant plus d’une minute, est assez riche et complexe pour être goûté et apprécié à sa juste valeur.

Eh ben, on peut dire que Granduciel en a fait du chemin en presque trois ans! Tout d’abord, même si Granduciel n’a pas touché à un poil de sa personnalité unique et de ces thèmes sombres qui lui sont chers, il réussit avec Lost in the Dream là où il avait échoué (à mon humble avis) avec Slave Ambient. Même s’il s’obstine à faire des chansons de sept ou huit minutes, ces huit minutes passent extrêmement vite. Le son vaguement eighties, mélange de Dire Straits, Springsteen et Dylan, est toujours là, mais au lieu d’être ennuyant, il est grandiose. Même le mur de guitares d’Under the Pressure, où il ne se passe pas grand chose pendant plus d’une minute, est assez riche et complexe pour être goûté et apprécié à sa juste valeur.

La surprise de la première chanson tombe, le rythme s’accélère. On fait des parallèles, mais pas trop, parce que franchement, ce folk-là se démarque. Il est sombre, mais il n’a pas peur de se salir les mains. Les chansons rythmées et plus introspectives se succèdent. Le paysage défile sous nos yeux, les fenêtres sont baissées, nous avons les cheveux au vent. Le soleil est couché depuis peu, la lumière faiblit. Tout est parfait. On voudrait que la route s’étire à l’infini.

La surprise de la première chanson tombe, le rythme s’accélère. On fait des parallèles, mais pas trop, parce que franchement, ce folk-là se démarque. Il est sombre, mais il n’a pas peur de se salir les mains. Les chansons rythmées et plus introspectives se succèdent. Le paysage défile sous nos yeux, les fenêtres sont baissées, nous avons les cheveux au vent. Le soleil est couché depuis peu, la lumière faiblit. Tout est parfait. On voudrait que la route s’étire à l’infini.

Après quelques écoutes, je comprends la talentueuse Abitibienne de vouloir partager ces chansons country-folk d’une grande sensibilité. Y’a des morceaux là-dedans qui vont devenir des essentiels du répertoire de l’artiste. Ça parle d’amour, celui qu’on vit, celui qu’on fait. Archambault se laisse aller, grave et sensuelle sur La muse ou la proie, amante houleuse sur Boire à crédit.

Après quelques écoutes, je comprends la talentueuse Abitibienne de vouloir partager ces chansons country-folk d’une grande sensibilité. Y’a des morceaux là-dedans qui vont devenir des essentiels du répertoire de l’artiste. Ça parle d’amour, celui qu’on vit, celui qu’on fait. Archambault se laisse aller, grave et sensuelle sur La muse ou la proie, amante houleuse sur Boire à crédit.

Fancy Ghetto est rempli de chansons pop variées qui se distinguent de ce qu’on trouvait sur les albums précédents par leur énergie canalisée de main de maître par Désilets et François Lafontaine (réalisateur de l’album). Au lieu de faire dans la sobriété qui a marqué les premiers albums de 2014, Désilets a opté pour une instrumentation riche, des arrangements complexes, des paroles (coécrites avec Mathieu Leclerc) qui groovent et des rythmes qui font danser, et ce, dès les premières notes d’Au diable, la première chanson de l’album. Même une pièce très atmosphérique comme le délicieux Hymne à la joie a du rythme (en plus d’un petit solo de guitare très années 1980).

Fancy Ghetto est rempli de chansons pop variées qui se distinguent de ce qu’on trouvait sur les albums précédents par leur énergie canalisée de main de maître par Désilets et François Lafontaine (réalisateur de l’album). Au lieu de faire dans la sobriété qui a marqué les premiers albums de 2014, Désilets a opté pour une instrumentation riche, des arrangements complexes, des paroles (coécrites avec Mathieu Leclerc) qui groovent et des rythmes qui font danser, et ce, dès les premières notes d’Au diable, la première chanson de l’album. Même une pièce très atmosphérique comme le délicieux Hymne à la joie a du rythme (en plus d’un petit solo de guitare très années 1980).